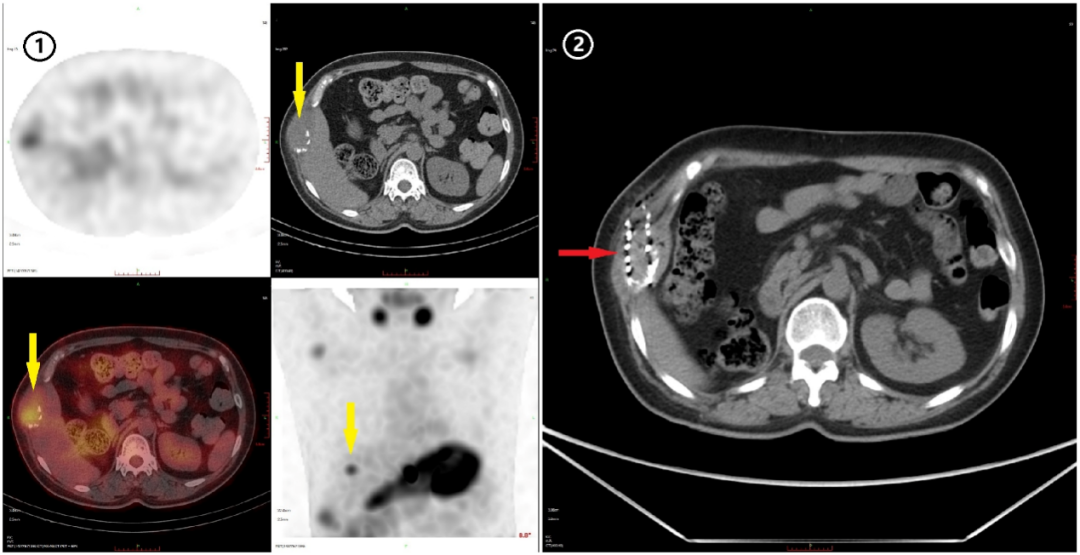

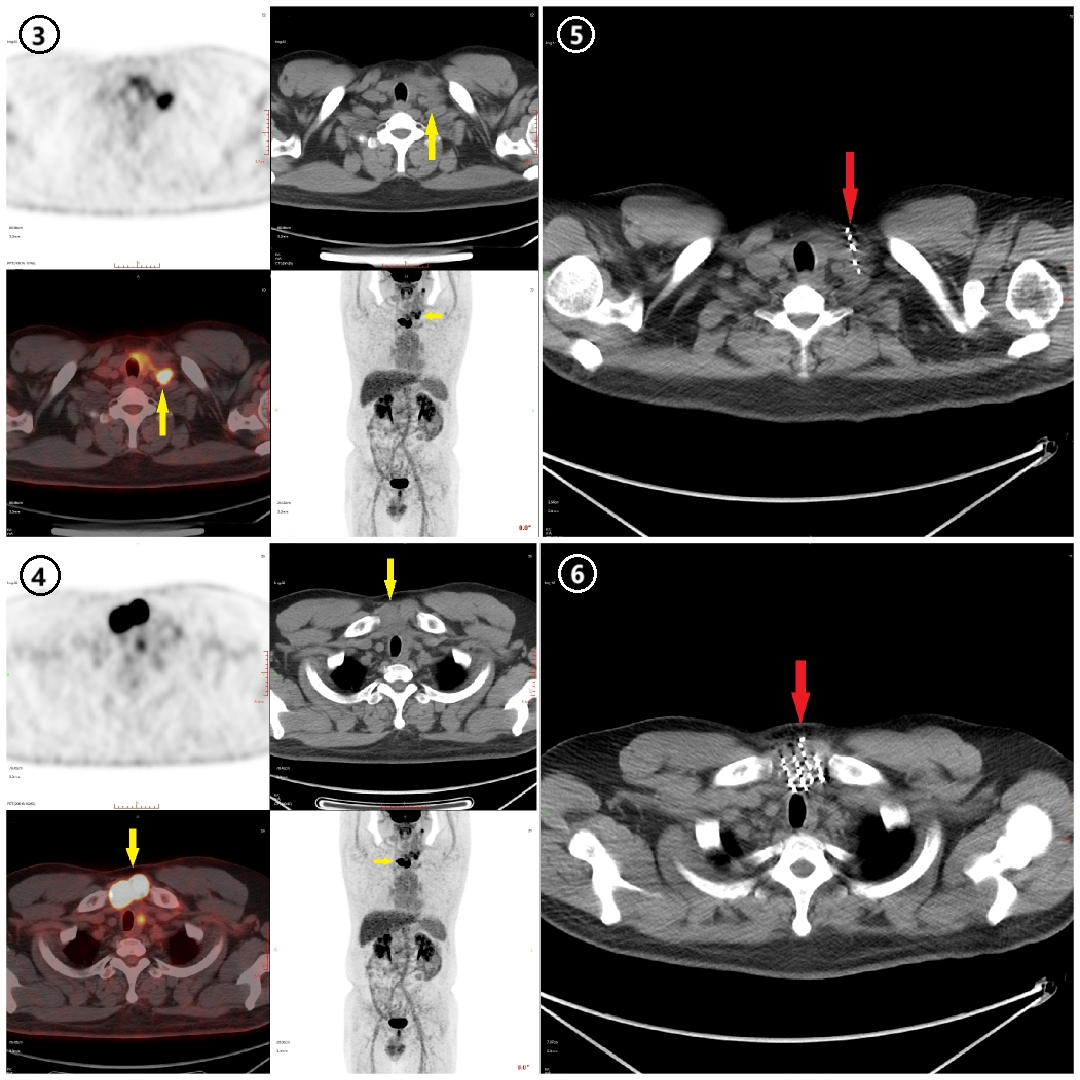

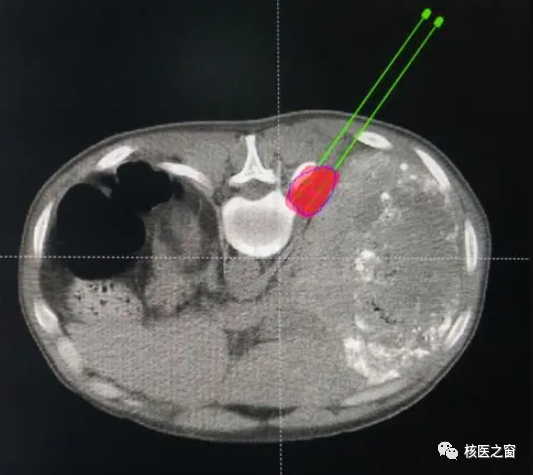

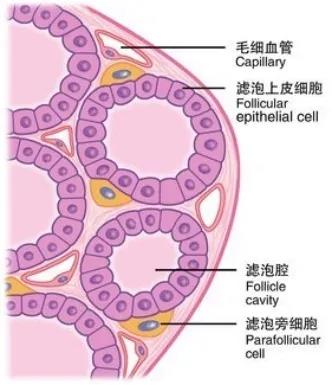

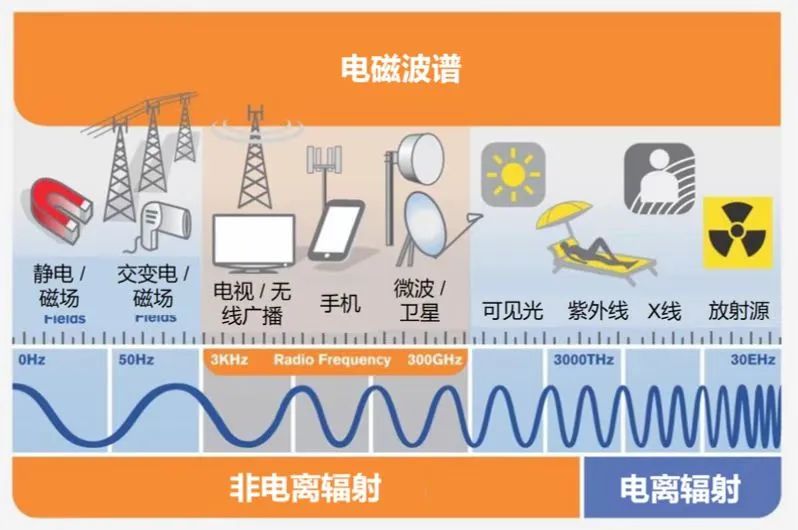

甲状腺癌作为最常见的内分泌系统恶性肿瘤,大多数通过手术治疗、促甲状腺激素抑制治疗及放射性碘-131治疗的常规治疗后预后良好,但仍有少数患者经过多次常规治疗发现存在难治性局部和/或远处转移灶,甚至有些患者在确诊时已无法手术根治。粒子植入治疗作为一种精确、有效的治疗手段,越来越多地被应用于甲状腺癌的这些情况。 粒子植入治疗是指在超声、CT等影像设备的引导下,将含有放射性物质的微小粒子通过微创手术精准植入到肿瘤组织中,利用这些粒子持续释放出射线以摧毁肿瘤的一种治疗手段。 在影像设备导引下,放射性粒子被准确植入肿瘤区域,因穿透深度有限致辐射能量主要集中在肿瘤组织,对周围正常组织的伤害小。 辐射能量直接摧毁肿瘤细胞,能够在一定时间内维持对肿瘤的持续杀伤作用,提供稳定的治疗效果,治疗后肿瘤的复发率较低。 粒子植入治疗通常是通过微创手术,创伤小,风险和并发症较少,治疗后患者通常恢复较快,可以在短时间内正常生活。 在治疗前,根据患者的症状、既往治疗情况、影像学检查(如超声、CT、PET/CT等)和甲状腺功能检查等进行全面评估,制定个性化的治疗方案。 使用粒子治疗专用的计划系统,确定粒子的植入路径、数量及在肿瘤组织内的空间分布,做到既要使肿瘤组织受到充分照射,又要确保植入的粒子不会对正常组织造成过大的辐射伤害。 通过影像引导穿刺针将碘-125粒子精准地植入到肿瘤组织中(附病例图片),该过程一般在局部麻醉下进行,通常不需要全身麻醉。 病例1:55岁女性,甲状腺乳头状癌术后近2年,右侧第9肋骨转移伴疼痛,行碘-125粒子植入治疗。图1为治疗前全身碘显像:右侧第9肋骨转移伴局部软组织形成,摄碘131差(黄色箭头),图2为粒子植入后CT影像:粒子均匀分布于骨转移灶(红色箭头)。 病例2:41岁男性,甲状腺乳头状癌术后3月,左颈根部、胸骨上窝淋巴结转移,行碘-125粒子植入治疗。图3、4为治疗前全身PET-CT显像:左颈根部、胸骨上窝肿大淋巴结呈异常高代谢(黄色箭头),图5、6为粒子植入后CT影像:粒子均匀分布于靶病灶(红色箭头)。 治疗后,患者需要在医院观察一段时间,医生会密切监测患者的各项指标,并通过影像学检查评估治疗效果。粒子植入 尽管粒子植入治疗具有较高的靶向性,但部分患者可能仍会出现一些副作用,如治疗区域轻微的疼痛、浅表软组织水肿等,颈部种植还可出现喉部不适、口干等,通常程度均较轻,可自行缓解。 治疗后,患者应遵循医生的指导,充分休息,避免与他人(特别是孕妇和儿童)近距离接触过长时间,遵医嘱定期复查CT及甲状腺功能等。 粒子植入治疗安全、有效为传统治疗效果有限的甲状腺癌患者提供新的治疗选择。随着技术的不断进步,粒子植入将在甲状腺癌的治疗中发挥越来越重要的作用,为患者带来新的希望。